はじめに

マーチン・ファン・クレフェルトによる著書、『補給戦―何が勝敗を決定するのか』(原題:SUPPLYING WAR)は2023年に第二版が翻訳され、海上自衛隊の幹部学校のリーディングリストに載るなど、高い評価を得ている*1。

しかし16〜17世紀を対象にした第一章前半部の内容には極めて問題が多い。近世ヨーロッパ軍事史研究の進展によって『時代遅れ』になった部分だけではなく*2、当時の研究水準を考慮に入れたとしても違和感を抱く記述は少なくない。

本稿では主に第一章前半部の記述からその誤りを指摘し、ついで補給戦の論述全体に存在する問題点について指摘する。

なお日本語圏ブログでにはすでに旗代太田氏による優れた批判記事が存在する。

しかしまずは本題に入る前に、『補給戦』がどのような目的で書かれた本であるかを解説する。

『補給戦』の目的と実態

著者の前書きによれば『補給戦』は

抽象的な理論化よりも、むしろ最も現実的な諸要因───食糧や弾薬、輸送───に注意を払う

ことで、

軍隊を動かし、軍隊に補給する際生じた問題が、技術や組織あるいはその他の関係諸要因の変化によって歴史的にどう影響を受けたかを理解すること

最近数世紀間にわたって、兵站術が戦略に与えた影響を調査すること

が目的であると述べている。

興味深いことに、タイトルが「補給戦」であるのにも関わらず、「兵站術*3」が戦略に与えた影響を調査することを目的としている。

クレフェルトは兵站術を以下のように定義している。

兵站術とは、「軍隊を動かし、かつ軍隊に補給する実際的方法」

ここで軍隊に補給されるものとは「最も現実的な諸要因」である食糧・弾薬であろう。

では実際にクレフェルトは以上の目的をどの程度達成できたのか。

『補給戦』の出版後に、海戦史家のClark G. Reynoldsによって寄せられた書評の中に、以下の記述が存在する。

非の打ち所のない学識と多くの新規解釈───それらがこの本が軍事史の古典となることを運命付けている───がこの本を特徴付けているが、その例示の幅はとても選別されていることを理解する必要がある。この本はヨーロッパの陸戦のみを論じており、故意にいくつかの歴史的かつ壮観な機動作戦に集中している。 この本は制限戦争やヨーロッパ方面以外での戦争、海軍、空軍、恒常的な防衛軍、または退却中の軍隊の補給については何も語ってくれない。*4

Reynoldsの指摘通り、『補給戦』で扱われる補給の範囲は極めて狭い。包囲戦下の攻囲側、防衛側双方の補給や、要塞の駐屯部隊への補給について何も語られていない。軍隊が機動しながら海上部隊より補給を受けたケースや、あるいは軍隊が自国や友好国、中立国内を移動する時の補給方法について語ることもない。

つまりクレフェルトは「実際的方法」について記述すると言いながら、極めて限られたシチュエーションについて、さらに一部の事例を抽出し議論を行っている。 当然ながらこの方法では事例の抽出方法が果たして適切に行われているのかといった検証は欠かせないものになるだろうし、議論を一般化できるかどうかも疑わしい。 クレフェルトが目的とした「兵站術が戦略に与えた影響を調査」が達成されていたとしても、ごく一部、極めて限定的な状況においてのみ達成したといえるだろう。

『補給戦』の近世期の記述とその問題

クレフェルトは近世ヨーロッパに対しても議論を行い、いくつかの評価を下している。 以下ではそのうち二つの評価に対して検証を行い、実際の事例を挙げて反論する。

『無秩序な略奪』という神話

クレフェルトは近世期の軍隊の補給について以下のように語る。

一般的に各国の軍隊は傭兵から成っていた。そのような軍隊は兵卒に対して給料以外にほとんど金を支払わなかったが、兵達はその給料のうちから、日々の食糧のみならず、しばしば隊長からあらかじめ援助を受けていたものの、被服や装備、兵器、そして少なくともある例では弾薬を購入することが当然だと思われていた。財政当局が金を送り将校達が正直にそれを分配している限り、この補給制度は十分に働いていた。

しかし、ひとたび軍隊が駐屯地*5を離れて行動しなければならなくなったとき、事態は甚だしく異なってくる。

他方当時の補給制度は、敵地で作戦行動に移った軍隊を維持することはできなかった。そのような制度を作る必要性は、実に現代に至るまで感じられなかった。太古の昔から軍隊にその欲するものをすべて奪取させることによって、この問題は単純に解決されてきた。(中略) しかしながら十七世紀初期までに、古くから尊重されたこの「制度」は、もはや機能しようとはしなかった。軍隊の規模があまりにも大きくなったので、この制度は効かなくなったのだ。一方、統計資料や管理機構は、後世になって掠奪を組織的搾取に変えることにより兵員増加に対処する一助となったものだが、まだこの頃には存在していなかった。その結果、恐らく当時の軍隊は史上において最も補給が劣悪だった。

著者は続いていわゆる「軍税制」についての解説*6を述べた後、以下のように記す。

補給制度が戦略に及ぼした影響を調査する際、いちばん目立つ事実は、ほぼ永久的に一つの町に駐屯しない限り、軍隊というものは食っていくためには常に移動を続けねばならなかったということである。どんな方法を用いようと──ヴァレンシュタイン式の「軍税」であれ直接的な掠奪であれ──軍隊という大集団、あるいは軍紀のゆるんだ家臣団が存在すれば、ある一つの地域はたちまちのうちに疲弊したものだった。

クレフェルトの主張は以下のように要約できる。

近世の軍隊は「敵地で」*7「作戦行動」*8中の軍隊を維持する「補給制度」*9を持たず、代わりに「欲するものをすべて奪取させること」*10、つまり略奪により軍隊を維持していた。

しかし17世紀初頭に至るまでに、略奪による補給は「軍隊の規模があまりにも大きくなった」*11ために機能しなくなっていた。同時に、後世に誕生する「統計資料や管理機構」*12も未だ存在しなかったため、「史上において最も補給が劣悪」*13な状態であった。

つまり補給が戦略に与えた影響を調査すると、軍隊は「ほぼ永久的に」「一つの町に」駐屯しない限り「常に移動を続けなければならな」かったという事実がわかる。また軍隊がある地域に存在すれば、その地域は「たちまちのうちに疲弊」することとなった。

このクレフェルトの主張によれば、近世ヨーロッパの軍隊は補給のための管理機構を持たず、補給を掠奪に依存し、常に移動を繰り返し、ある地域を疲弊させたら次の地域へ向かう、イナゴのような組織であった。

しかしこの主張は史実の近世ヨーロッパ軍隊の実態とは乖離している。

近世ヨーロッパにおいて攻城戦はごく当たり前に行われており、都市への包囲が数ヶ月に及ぶことは珍しくなかった*14。3年間にわって攻囲が続けられたオーステンデのような例すらある。 従ってクレフェルトの主張するような「常に移動を繰り返す軍隊」という軍隊像は近世において一般的であったとは言えない。

補給を略奪に依存していた、という言説も誤りである。

当然ながら補給を略奪に依存していては数ヶ月に及ぶ攻囲中に軍隊を維持することは困難である。

近世期の軍隊は補給という問題に対して現代でもしばしば見られる解決方法を取った。

民間業者からの購買である。

クレフェルトは近世の軍隊に対して駐屯地を離れて行動する際は購買を行うことができないとしているが、明らかに誤りである。

近世のごく初期の段階から根拠地を離れた場所で購買による補給が行われていたことは明らかだ。 いわゆるイタリア戦争において、シャルル7世は占領地のミラノにおいて食糧及び弾薬を現地において購入している*15。

16世紀における兵士の購買の実態を知ることができる資料は多い。例えば16世紀後期、イングランドにおいて出版された『The arte of warre Beeing the onely rare booke of myllitarie profession』は、著者であるWilliam Gerradが低地地方における経験に基づいて執筆されたが、以下のような記述がある。

彼(兵士個人を指す)が中隊長及び出納係より受け取る給与・賃金は、命を繋ぐための食料、衣服、そして彼の武装を維持するためだけに使われなければならず、他のいかなる用途にも用いられるべきではない。*16

この文章は兵士のあるべき規律を記述したものであり、兵士に食糧・衣服・武装以外に出費するべきでないと説いている。これは当時の補給方法が兵士の自費による自弁行為が主であったことを示している。 ただし必ずしも食糧・弾薬の補給が自弁行為に完全に依存していたわけではない。*17

そしてこのような自弁行為のための環境整備、つまり物資価格の統制や商人たちの交通の保証などは上位の指揮官の義務とみなされていた。Gerradは以下の文章で給養人たちによる物資の販売が、軍の保護と価格統制を受けた上で行われていたことを示す。

商人、給養人、職人、その他商品を野営地*18へ運んでくる者は、彼らの商品を望み通り、安全に商えるよう、彼(野営地の責任者を指す)は丁重かつ好意的な取り扱いがされるように指令を出す。また、彼ら商人が良い値段で支払いを受けられることが予期できるよう彼らに対しては好い表情を見せ、また彼らに十分な護衛を与えてやり、行き来の際に彼ら自身の善意で持って一刻も早く戻ってくるようにしてやり、盗まれたり、盗品の商いで台無しにされたりする疑いなしにあらゆるものを満足させてやる。なぜならそれらの方法によって軍隊は適切に必要な物資を揃えられるからである。それに加えて、彼は兵士たちが重い負担に困窮しないよう、また給養人たちがパン、ビール、ワインのようなものから真に利益が得られるよう適切な値段を食料に設定しなければならない。*19

ここで触れられる野営地、the campeとは、遠征中などに造られる簡易的な防護施設を備えた野営地であり、軍隊が休息するために用いられた。 クレフェルトの主張に現れる駐屯地、permanent stationとは全く別個のものである。

商人の保護が軍の責任であるという見解は他の著者に対しても共有されており、例えば1598年に出版されたThe theorike and practikeではLord high Marshall of the field、すなわち軍の最高責任者に必要な能力について以下のように語っている。

私の知る限り、戦争において、理解するのに大いに実践と経験が必要な領域、すなわち騎兵に適した配置、歩兵に適した配置、砲兵が取るべき距離、偵察や歩哨の配置などに加えて、状況と必要な物資を判断し識別する能力、すなわち敵を防御するのに適した地形を選択し、物資と食糧を安全に野営地まで行き来させることは、比べるまでもなく、戦争においてこれほど重要なものはなく、これらの能力を発揮させるのは極めて重要かつ必要であり、彼(最上位の指揮官を指す)は戦争を行う土地について熟知し、地理学に通じておらねばならず、また街、都市、村々を地図に描き表す能力が必要で…*20

従ってクレフェルトの主張する補給のための管理機構の不在や略奪への依存というテーゼは、GerradやRogerの主張を踏まえる限り誤りである。

もちろんこうした兵士による自弁行為とそれらのための環境整備に依存した補給方法は完全ではなかった。Gerradは兵士相手に食糧・弾薬などを販売する給養人について以下のように述べている。

食料、武器、弾薬の支給は、定められた期限のうちに、任命された給養人によって慎重に兵士たちに分配されなければならず、また給養人*21やその他の職人たちが、兵士に対して彼らの給料日までその支払いを待つことが、必要となるだろう。 *22

これは給養人に対し支払いの延期を求める内容であり、取引に応じる商業者が存在しても*23給料の遅配やその他の要因で兵士の支払いが遅れがちになるという現実があったことを示している。 そして更に兵士の資金が不足すれば、商業者は取引を取りやめ、兵士たちは物資不足に陥っただろう。 その結果飢えた兵士による見境のない略奪が起きることは十分に予想できる。

近世ヨーロッパの軍隊において、物資の不足よりも資金の不足がより重要な問題として語られるのはこうした事情があるからである。

しかし資金の供給が完全に滞らない限り、管理された購買方式の補給は行軍中も機能したし、軍隊はそのおかげで数ヶ月に及ぶ攻囲戦や遠征を行うことができたのである。 なお『補給戦』の中では18世紀のマールバラが同様の方式を採用したとされているが、実際には16世紀には行われている。

近世の軍隊では極端に悪化した財政状況によって略奪が横行することもあれば、また略奪を行わなくても宿営は住民との間にトラブルを引き起こす種となった。 しかしそれらは補給制度が存在しなかったことを示すわけではないし、当時の軍隊が補給を略奪に頼っていたことを一般化できる証拠にもならないのである。

『河川依存』という神話

クレフェルトは近世ヨーロッパの軍隊の戦略的機動性について、以下のように述べている。

十七世紀の軍隊は補給戦からはほとんど無制限に自由だったのに対し、戦略的機動性*24は河川の流れ*25によって厳しく制約され*26ていた。このことは通常、河川を渡るのが難しいということとは関係がない。水路で運べるような補給物性は、陸上を引っ張るより船で運ぶ方が遥かに簡単だという事実のためである。このような特殊な理由は全ての軍隊に等しく当てはまるが、逆説的に言えば、補給物資をうまく調達する司令官になればなるほど水路に依存するようになるということであった。*p24

そしてクレフェルト自身によって、ここまでの主張が三点にまとめられ、代表的な例としてグスタフ・アドルフが挙げられる。

要するに十七世紀の軍司令官達が戦略の基礎を置いた基本的な兵站の実相*27は次のようであった。第一、食って行くためには移動し続けることが絶対必要 *28。第二、行動の方向を決めるとき、根拠地との接触を維持することにあまり頭を悩ます必要はない。第三、河川をたどり、できるだけその水路を支配することが重要である*29。

ここでクレフェルトがあげる「兵站の実相」のうち、第一のものが誤りであることはすでに示した。 ここでは第三に挙げられているもの、すなわち「河川をたどり、その水路を支配すること」という主張について論じる。

一見して「河川をたどり、その水路を支配すること」という主張は奇妙である。

輸送のために河川を利用することがあった、というのは事実である。 しかし、輸送を受ける部隊が河川の経路を辿る必要はどこにもない。 河川輸送の場合、使用されるのは船であり、荷揚げ場で荷の積み下ろしと物資の集積あるいは運搬が行われる。 部隊に補給を行う際に必要なのは、荷揚げ場または物資が集積されている場所、つまり港を辿ることであって河川の経路を辿ることではない。 「河川の経路を辿ることが補給に必要」という発想は、河川輸送を根本から誤解しているとしか思えない。

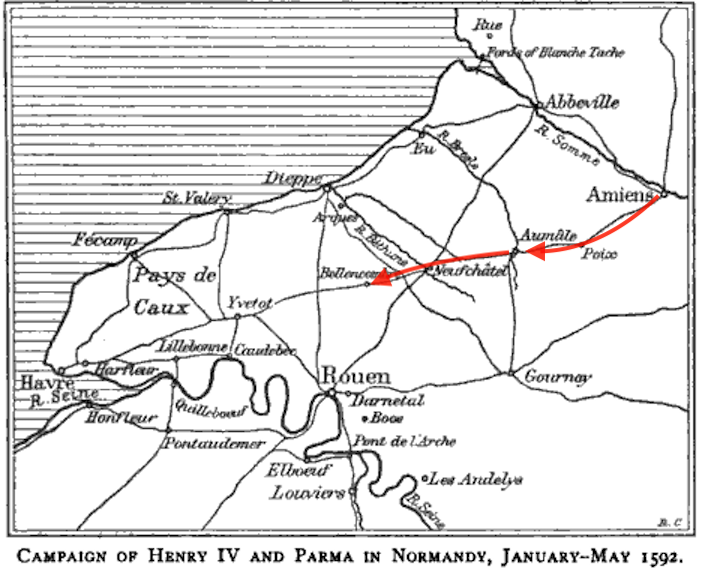

1592年のパルマ公アレッサンドロ・ファルネーゼによるルーエン救援の際の進軍経路を以下に示す。

パルマはアミエンに軍を集結させた後に南下を開始し、オマルで小戦闘の後にブレル川を渡河し、四日間でヌーシャテルを開城させベルコンブルに至った。

この間アミエンからベルコンブルまで直線距離にして70キロを大砲を伴いながらパルマは河川に頼らず行軍している。*30 フランス北部の河川経路は大まかに東西方向なのに対し、パルマはスペイン領ネーデルラントから南北方向へ進軍する必要があったため、そもそも河川を根拠地からの補給経路として用いることは無理があったのである。 そもそも河川沿いにしか移動ができないならば、パルマはフランスに介入することすらできなかっただろう。

また行軍が河川を辿っているように見えたとしても、補給を河川に頼っていたと直ちに結論づけるのは単純化しすぎである。 以下の図は30年戦争におけるアルプス戦線においてロアン公ヘンリの取った行軍経路である。

まずヘンリはキアヴェンナに軍を集結させ、エンガディンよりカッサナの渡しを通ってリヴィーニョのハプスブルグ軍を攻撃した。

その後南下してティラーノに向かい、イタリア方面より北上してきたスペイン軍に対処するためモルベーニョへと下った。

その後再び北上しハプスブルグ軍の二拠点ベインおよびサンタマリアを攻略した*31。。

ヘンリがアッダ川源流沿いに軍事行動を起こしていることが確認できるが、これは補給を河川に依存していたからではない。 山地に囲まれた地形上、他に機動の余地がないだけである。 同様の事例として、河川沿いにのみ行軍可能な道路があるケースやランドマークや障害として河川を利用するケースが考えられる。 河川に沿ったように見える行軍経路のみを示されて、一切の検証を行わず「河川を利用した補給を行なっていたから河川沿いに移動していたのだ」と結論づけるのは極めて奇妙な論理が働いているように思えてならない。

以上、クレフェルトの近世ヨーロッパに関する誤りを指摘した。 本稿では『補給戦』刊行以前のものである英語の資料のみを参考資料として用いた。 研究の進展により『補給戦』の記述の誤りが明らかになったというより、『補給戦』が執筆された時点で既に誤っていたということを示すためである。 これらの誤りが、単にクレフェルトが近世軍事史に対して専門的な知識を持たないことに由来する、とは考えにくい。 クレフェルト自身が高く評価し、かつ『補給戦』中で引用しているジェフリーパーカーの著作では、当時の軍隊が使用していた行軍中の購買方式による計画的な補給*32、兵士に対する給食制度*33、包囲戦とその長期化*34について述べられているにもかかわらず、クレフェルトはそれらの記述を全く無視しているからだ。

クレフェルトは近世期の補給方式について、パーカーの記述をあえて無視し、虚偽を記述する必要があったのではないか。 この前提に基づいて次項では『補給戦』全体の論述傾向からクレフェルトの動機について仮説を提示する。

『補給戦』をどう読むべきか

そもそも『補給戦』全八章のうち、近世に割り当てられているのは一章中の十数ページである。 クレフェルト自身も近世の描写に注力する必要をあまり感じておらず、この時代について実証に手間をかけるだけの理由もなかったのではないか。

おそらくクレフェルトは、あえて16世紀を最も原始的な時代として描くことに決めたのだろう。

『補給戦』を注意深く読むと16世紀から18世紀にかけて軍隊は「史上最も補給が劣悪」な状態から「その移動中完全に食糧を得るように 」*35なり、鉄道や自動車によって機動の自由が拡大され、ついにWW2のオーバーロード作戦において随所で事前の計画は崩壊しながらもその責任者の「兵站術」によって軍隊への補給が完全に達成される、といった構成になっていることに気づくだろう。 この構成ではオーバーロード作戦以前に完全に補給が達成された例が存在していては不都合であり、むしろ補給の暗黒時代であった16世紀より技術や組織の進化を経て徐々に補給の方法が発展していったとする発展史観的な叙述の方が適している、と考えたのではないか。

つまりクレフェルトが歴史的な実証よりも全体の構成を優先させたため、問題だらけの叙述となったのではないか、というのが私の結論である。

以上は単なる推測だが、原因が何であるにせよ『補給戦』の近世に関する記述に問題点が多いのは事実である。

しかしその記述が広まってしまったように見えるのは、単にクレフェルト自身の問題だけではないだろう。

そもそも『補給戦』はReynoldsの指摘通り事例集に近い体裁であり、この本から補給について体系的に学ぶこと一般化可能な教訓を導き出すこと自体に無理があるのではないか。

こうした前提を置くと、その内容を字義通りに受け取るよりは、挙げられているケースの解釈に対して批判的に、有体に言えば「間違い探し」をするように読む方が良いのではないか。

『補給戦』は今後も長く読み継がれるかもしれない。 しかしその中で現代軍隊*36として挙げられているのは1941年のドイツ国防軍であり、冷戦下において事例集として執筆された、という点は忘れてはならないだろう。

『補給戦』だけを読んで取り上げられている時代全てについて語ることができると思い込んでしまうのは大きな誤りである。

『補給戦』の代わりに何を読むべきか

では『補給戦』以外に何を読めば良いのか。 近世ヨーロッパ軍事史に関するごく狭い範囲ではあるが、いくつかの本を紹介する。

The Army of Flanders and the Spanish Road, 1567-1659

ジェフリー・パーカー著

1972年に第一版が出版されたスペイン・フランドル駐留軍研究の古典的名著。 フランドル駐留軍の構造・社会・維持のための努力を網羅的に解析した本であり、クレフェルトが引用していることからもわかる通り、ロジスティクスについての記述も多い。 ただし一部の記述についてはジョン・A・リン、Eduardo de Mesa等から批判を受けている。The Business of War: Military Enterprise and Military Revolution in Early Modern Europe

David Parrott著

いわゆる軍事革命論に対するリビジョニストとして知られるDavid Parrottによる近世ヨーロッパにおける戦争と商業活動についての著作。 当時の軍隊のロジスティクスを支えていた民間業者に関する記述が多く、また軍事史研究におけるリビジョニズム的な見解を取り入れることができる。 あくまで私見だが、この本で解説される軍隊・国家と企業の関係は、2010年台以降の軍隊・国家と企業の関係を見る上で相対化のための有益な視点の一つになりうるだろう。Italy 1636: Cemetery of Armies

Gregory Hanlon著

フランスおよびイタリア近世史の研究者であるGregory Hanlonが、あまり知られていない30年戦争の北イタリア戦線について、そのキャンペーンの一つを詳細に解析した著作。 他の著作とは異なり一つのキャンペーンについての本であるため、目標の選定や補給の実際的方法などについて得るところは多いだろう。 しかし兵士の心理的状況を再現しようと試みた箇所ではグロスマンを無批判に引用しており注意が必要。

以上三つの本を挙げた。 いずれの本も英語で書かれており、現代日本人のマジョリティにとってスペイン語やドイツ語に比べれば読解は容易だろう。

英語が読解できないにしても現代は機械翻訳もあるし、邦訳されるのを待つより英語を勉強した方が早い。

むしろ英語で読めるだけまだマシ。

以上。

*1:https://www.mod.go.jp/msdf/navcol/reading_list.html

*2:例えば第一章最初の2ページに記述される軍隊の規模の拡大は、90年代より登場したリビジョニストらの研究によって現代では否定的に語られることの方が多い。

*3:原文:logistics

*4:Technology and Culture, Vol20. No.1

*5:原文:permanent station

*6:ただし「軍税制」と呼ばれるものについては法令による特別税や同盟を組む領主権力からの援助金の形式を取るものなど、その実態については様々であることに留意

*7:原文:enemy territory

*8:原文:embarked on operations

*9:原文:logistic system

*10:原文:having the troops takes whatever they required

*11:原文:The size of armies was now too large for it to be successful

*12:原文:the statistical data and administrative machinery

*13:原文:probably the worst supplied in history

*14:Geoffrey Parker, The Army of the Flanders and Spanish Road, 1972, p10-11

*15:Taylor.Frederick.Lewis, The art of war in Italy, 1494-1529, p14

*16:William Gerrad, The arte of warre Beeing the onely rare booke of myllitarie profession, p15

*17:Gerrad, p52

*18:原文:the campe

*19:Gerrad, p236

*20:The theorike and practike of moderne vvarres discoursed in dialogue vvise., p151

*21:原文:victualers

*22:Gerrad, p149

*23:ヨーロッパにおいて存在しないと言うことはまず考えられないが

*24:原文:strategic mobility

*25:the course of the rivers

*26:severely limited

*27:原文: fundamental logistic fact

*28:原文: In order to live, it was indispensable to keep moving.

*29:原文: it was important to follow the rivers and, as far as possible, dominate their course.

*30:Charles Oman, A History of the Art of War in the Sixteenth Century, p515-518, 523

*31:David C. Norwood, The struggle for the Valteline, 1621-1639: The alpine campaigns of the thirty years' war, p105-111

*32:Parker, 1972, p86-95

*33:Parker, 1972, p162-164

*34:Parker, 1972, p10-11

*35:p63

*36:原文: modern armies