1569年に死去したSancho de Londoñoにより書かれたと思われる『古き良き規律への対話篇』の試訳兼抄訳。 できるだけ原文の意味を失わないよう心がけたつもりだが、意訳せざるを得ない部分が多く、誤訳も多いと思われる。 とりあえず前半部分の各士官の役割及び古代ローマのレギオンとの比較部分の抄訳を載せる。 中盤・後半は後々。

Sancho de Londoñoについて簡単な紹介

Sancho de Londoñoは1515年ごろに生まれ、かの第3代アルバ公の下で対フランス、対トルコの戦争で軍人としてのキャリアを積んだ人物であり、 1567年に低地地方で『反乱』が勃発すると、ロンバルディア・テルシオを率いて低地地方に駐屯した。 ダーレンの戦いでは沈黙公の進軍を阻止する重要な役割を果たすが、翌年病気のため死去する。『対話篇』はこの死後に出版されたため、他の人物が手を加えた可能性、極端な場合はLondoñoの名前を借りて完全に創作した可能性もある。

Londoño自身はいわゆる『アルバのスクール』を学んだ軍人の1人であり、その軍事思想面にもアルバ公の影響を受けていると思われる。

『規律をより良く、より古く変化させる対話篇』

フェルナンド・アルバレツ・デ・トレド、アルバ公爵、陛下の代理人にして大将軍、かつフランドルにおける統治者 私は長年あなたの栄誉と共に多くの難事に軍人として取り組んでおり、かつ聖なる事業を世界に広げる戦争が始まった後では、その偉大な出来事の数々が聞き伝えられている

(兵士の規律とレギオンとの比較)

長い平和とわずかしか行われない軍事訓練が、良い規律を忘却に押しやることを疑ってはいけない。 多くの著者が彼ら自身が見たままの支配者か、またはそれらの時代においてあらゆる合意が得られる適切な用兵を書き、彼らの主たる組織が従順に、その地位を捨てることなく、戦争において優れた行動に関わるすべての行動に関する命令を邪魔せず、多くの時間を特に常に戦争に備えることができない王室に対し義務を果たすために使い、またはそうあり続けようとする試みを忘れることに少ない時間を費やしているとしても。

もし陛下が戦争において成功に導く方法か、または容易ならざる事態について進言される必要がある時、自発的に、もしくは様々な意見からなにを受け入れるかを決定するために、特に偉大な経験が必要とされ、他の大臣と比べてよりよく軍事術を理解し、かつ憶測で軍、行政、王国に対し重要な事柄を話させないように、誠実でより経験を積んだ大将軍が、攻勢や防御等の手段を選ぶだろう。

また、中隊を率いる中隊長たちは特に最も適した人材かつ軍事専門家として十分な資質を備えた人材を探し、推挙のために名前と事績が知られているか、同じ専門家からの十分な量の信頼できる情報によって知られている人物を選ばれなければならない。

中隊長たちは、兵士やそれらの給与のことで王を失望させなくするために、名誉を保つのに十分な給与を与えられるべきである。 彼らは名誉を、昇進を、彼らの良い働きに対する恩恵を、また同じように、怠慢や誤った行いには模範的にもたらされる正確な罰を望んでいる

その入念な選抜からレギオナリオスと呼ばれていたローマの兵士たちの間では、ある時間のうちに軍の任務につくものは少なく、かつ給与は誰の不満もなく満足させるに十分な量でなければならなかった。 このような給与は、毎月与えられねばならず、公式にそれが与えられる前には、兵士たちの中隊長によって知らされ、良く用意されねばならない。 また、昇級の希望、指令によって明らかとなる任務上の奉仕の栄誉と職務、それらと同じく─例え良い結果に終わったとしても─不服従に対する罰も保たれねばならない。 不服従やそれに追従させてしまうようなものを引き起こす原因は全て取り除かれねばならない。

疑うまでもなく、このような法の遵守がローマを世界の母とし、またスペインをも無敵とするだろう。栄誉を得るための争いでは自然なように、常に指導者に率いられ、秩序のある側が、秩序なく戦う側よりも良い戦いをするように、敗北は常に貪欲から来る不服従であり、そこでは勝利ではなく反抗を見るだろう。

(士官たちの職務)

各大臣はすべての権限を与えられねばならない。良い遠征ではその職務は必要とされねばならず、かつ遠征以外の重大な苦悩によって妨げてられてはならない。

中隊長(Capitanes)は、中隊の兵士たちと共に戦わねばならないため、彼らに受け入れなければならず、発生する異常をチェックしなければならない 兵士たちは扱わねばならない武装を見せなければならないが、しかし認められる理由なしで兵士を解雇してはならない。 兵士たちを傷つけてはならず、酷使してもならない。しかし許容できる時間的余裕のない場合は、犯罪の疑いに対して罰する事が望ましい 罰は剣を用い、相手を殺すことなくなされねばならず、武器の扱いによって必要な隊員に重傷を負わせることもなされてはならない。

同じ中隊の中隊長だけが、兵士に別の中隊へ行くための許可証を与える事ができる。 しかし、連隊や軍を去る許可を与えることはできない。 兵士が不満を覚え、中隊長が許可を与えることを希望しない場合、連隊長(Maestro de Campo)は同じ連隊にいなければならない理由、または他の連隊の中隊へ行かなければならない理由を明らかにする。 しかし軍を去る許可証を与える権利は大将軍(Capitán General)にのみある。

中隊長不在の場合、少尉(Alféreces)はまたは中尉(Tenientes)が中隊長として指揮しなければならない しかしその存在が兵士たちに歓待されてはならず、兵士に許可証を与えてはならず、兵士を罰してはならず、与えてはならず、宿舎を取り上げてはならず、火縄銃手(arcabuceros)の利益を取り除くことも、兵士を評価することもしてはならない 少尉の職務は旗手のみであり、より戦い続ける意思を強めるために兵士たちに愛情を注ぎ、加えて旗は結束を表すため、少尉は大きな事件を引き起こし、旗や中隊長の名誉を引き裂いてはならない。

軍曹は彼の中隊の兵士たちに、中隊長と上級軍曹の認めた命令を与えなければならない。 特に気をつけねばならないのは各兵士が中隊長に見せた武器を一部分でも無くさずに装備しているかである。 また、兵士皆を指揮下にある軍旗の元に行かせる事も含まれる。

もし軍が駐屯地にある場合は、上級軍曹(Sargento Mayor)、中隊長、都市総督(Gobernador)は、守備兵と歩哨を配置しなければならない。 歩哨を訪れる際は、必要な監視が行われているか、または行われていないかを確認するため、注意しなければならない。歩哨が配置にいないなどの状況では歩哨を罰する事ができる。 歩哨が信頼されているために軍や駐屯地の全体が眠れるためである。 しかし、危険が迫っていない場合でも、逃亡や不服従を犯した兵は裁判を受けさせるために捉えなければならない。 またもしその場で処罰することが望ましいなら、ハルバードを持った軍曹、または冷静な騎手(gineta)に行わせる。

伍長(Cabos de escuadra)は一つの隊を形成する25名の兵士の指導者である。 伍長は分散された戦友たちを許可の下で指揮しなければならない。 兄弟たちには不適切でない素晴らしい働きをさせねばならず、中隊長の指示する武器を装備させ、中隊長の許可がない限り宿泊地でも隊を解かず、悪い事態を招かないように、隊の中で起きたことや犯罪、伍長の過失による脱走は全て報告しなければならない。 しかしこれら兵長は彼の隊の兵士には訓戒や非難以上の罰を与えてはならない。 もし兵士がすべての武器に対して十分に義務を果たせない場合、兵士が宿所の主人を悪く扱った場合、兵士が冒涜またはキリスト教徒としてふさわしくない行いをした場合、女と同棲していた場合、賭の対象に武具を用いた場合はすべて叱責し、中隊長に報告しなければならない。

補給将校(Furrieles)、特に中隊付き補給将校は文字の読み書き、計算ができなければならない。 中隊長の指令に従って兵士たちを宿泊させ、隊ごとに領収書を発行しなければならないからであり、このために兵士たち全員のリストを作成しなければならない。 給与を管理する士官が査察を行う時、リストを見つけ、各兵士への支払い額と実際の金額の根拠を得なければならない。 また、補給将校は中隊長が望んだ場合はいつでも見せることができるよう、補給品、武器、その他中隊の兵士に配布された物資の書類を持たなければならない。

太鼓と笛は人々の心を高揚させるのみでなく、口で言っても伝わらないような命令を与えるためにも必要である。 この理由のため、太鼓手は、集合、行進、武装の準備、砲兵、呼び出し、返答、前進、転回、停止、命令の発令など、必要な演奏法すべてを知っておくべきである。 また、鼓手は要塞の駐屯軍や宿営地での振る舞い方、その他の事を他の人が送られない場合のために知っておくと便利である。

司祭は兵士の懺悔や秘跡のために最も大切であり、彼らは良き人生に通じており、どのように働けば良いか知っており、各テルシオの法廷に1人いるべきであり、福音の教義を兵士に説教し、他のテルシオの司祭と通じてトリエント公会議で定められた秘跡を行うため、名誉を保つのに十分な給与が支払われなければならない。

スペイン軍では少尉が軍旗を運ばないため、旗手(abanderados)は旗を持つのに必要となる。 しかし戦わない場合、中隊が警備に赴く場合、王または大将軍の面前を通過する場合には旗を持たない。 旗手は兵士から旗が見えるよう、旗を肩で担ぐのではなく常に上げて持たなければならないため、よく訓練を受けた、適正のある、力の強い者である必要がある。 旗手が旗を持つ時、旗は目に指令を伝える道具であると同時に、結合の、またそれに従う兄弟の証でもあり、権威の象徴でもあるため、旗手は常に旗を掲げていなければならず、引きずったり、旗を地面に触れさせたりしてはならない。

(兵士たちの武装と隊列)

その他の中隊の兵士は、以下のようにパイクを持つ胸甲兵、火縄銃兵、鎧を持たないパイク兵に分けられる。

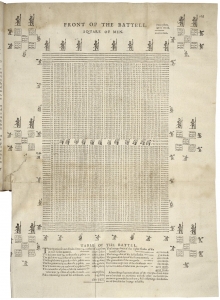

それぞれの部隊は各兵士が隊形を組むこと、例えば部隊と兵士が騎兵または多数の歩兵に林や塹壕がない開けた場所で気付かれた場合に、中隊の両側に歩兵の強みでもあり軍の女王でもあるパイク兵を置くcuadrado de gente隊形に精通した方が良い。また敵がより多い場合に備えて、適した隊列の長さと幅を理解するべきだ。

別の戦隊に立ち向かう時、 兵士は兵同士の間隔をきつく閉じ、人と人の間を通ることができないほど間隔を詰めるため、パイクはその働きを成すことができる。 パイクは腹部の最上部の位置で握り、可能な限り腹部にパイクを近接させるために左手から左肘で支える。 右手は右肩に近づけられないため、右腕は可能な限り後ろに引き、拳で握り込む。

パイクが重すぎ、特に体格が小さい者や力が弱い者にとっては掲げることも操作することも難しいという者には以下のように答えられる。 パイクを肩で担ぐ時、その重さは20分の1よりも重く感じない。もし兵士が痩せていても、担ぐことができるだろう。

戦隊の正面にはより長いパイクを配備せねばならず、また相手がパイクを捨てることも、有利な位置を占めることもなく戦えるよう想定以上を予測せねばならない。

鎧を持たないパイク兵は、火縄銃兵と共に簡易的に派遣される際や騎兵に向かない土地、鎧を着用したパイク兵が間に合わない時など多くの遠征に必要とされる。 我々が勝利した戦いでは、敵は多くの部分を打ち破られ、もし敵が決意しても、ドラムの音とともに現れる厳しい訓練を積んだ装甲槍兵によって敵騎兵は動くこともできず、銃兵単独で良い働きを行うこともできなかった。 そこで、各300人の中隊は40人の兜を着用した槍兵を含まなければならない。彼らなしでは弾雨やその他の投擲物によって、敵の要塞までたどり着けないからである。 戦隊において、この胸甲を纏い、一人一人が他の兵士と区別される槍兵たちは中央を占める。

いかなる正規の中隊でも、三分の一はアルケブス兵でなければならない。

砲兵はアルケブス兜を持ち運ばなくてはならない。 彼らは見栄え良く、安全で、恐れられねばならないからである。

アルケブス兵は全員各自の弾薬と弾丸を持たなければならない。 それらが必要になった時のためである。また弾丸は少なくとも3分の1オンスの重さがなければならない。 砲は4スパンと半スペインロッドの長さを持ち、先端は軽く、薬室は強くなければならない。

弾薬箱はイタリア人やドイツ人のように体の右側にかけ、スペイン人がやるように曲げないこと。 右側に持つことでより腰にすわり、頭を下げたり目線を下げたりすることなく箱を探れるからである。これは良い構えのためにはとても重要だ。

戦争に用いる全てのエスパーダは長すぎてはならず、腿の鞘から抜かれる際に簡単に抜けねばならない。鞘には低い位置にベルトをつけ、歩いたり走ったりする際に前後に揺れたり抜けないようにする。鞘を低く、緩くつけることはパイク兵にもアルケブス兵にも、それ以上に騎兵にとって不便である。

過去においては、現在見られるような4と半スパンを超える槍は見られなかった。

(テルシオとレギオンとの比較)

我々がテルシオと呼ぶものは、人数、序列、その他すべてが大きく異なるがローマ式レギオンの模倣物である。

レギオンは6100名の歩兵、730名の騎兵からなり、10個の部隊に分けられる。第一の部隊は歩兵1500、騎兵132からなり、他9個の部隊は歩兵555名、騎兵66名からなる。 レギオンは部隊5個からなる大隊2個からなり、レギオンの隊長は、レギオンを構成するAugustalesやFlavialesと呼ばれる他の部隊の隊長に法規を与えるため、tribuhendo que jusからTribunoと呼ばれる。他のAquilifersと呼ばれる士官や兵士はローマの旗章を運ぶ。彼らが皇帝の印章を運ぶ姿を想像して欲しい。Tesarariosは発せられた指令や皇帝か上位の指揮官の使者を運ぶ。Opcionesは大隊を注意深く巡り、苦しむ者や気力を失った者に治療を与える。CampígenosまたはAntesignanosは、軍隊の拡張のために働き、Metadoresは設営場所のために高貴な人の前を行く。 Armaturaaduplaresは通常の2倍の給料、または食料を受け取る者である。 Librariosは兵士の数を書物に記す。 Tubicines−トランペッター、Cornicines−コーニセン、Bucinatores−ホルンを持つ。 Mensoresは兵舎とその土地の正確な測量を行い、Beneficiariosは彼らの税のため、雇用され、先導役を務める。

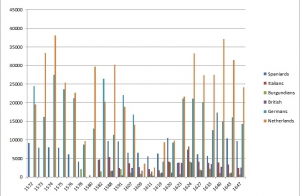

テルシオはこのようなレギオンの模倣物として設立されたが、レギオンと等しい点は少ない。人数は公式には3000人のためレギオンではなくテルシオと呼ばれるが、実際には半分ほどで、上述のように1000人以上であり続けることは稀だが、かつては各テルシオは12個の中隊を持ち、現在もいくつかのテルシオはそれ以上の中隊を持つが、他のテルシオはそれよりも中隊の数が少ない。テルシオにはかつて3人の大佐(Coroneles)がおり、彼らは12個の中隊の3人の中隊長でもあった。

連隊長は護民官(Tribuno)とレギオンのの権限を持つのが常であり、我々の過去のCapitánよりもその権限は小さい。 中隊長は、頭巾を使用するべきでなく、部下の旗手、軍曹、伍長にも同様にするべきである。

倍の給料、または多くの給料を受ける兵はとても少なく、通常は多くの名声を得た特定のスペイン歩兵である。 中隊長自身は、より功績のある者を不愉快にさせないように、より高い給与を受け取るべきでない者を選ぶべきでない。

テルシオとレギオンの比較に戻ると、テルシオは多くの役職を失っており、必要な役職のみをそれらの中に内包している。

テルシオの連隊長はレギオンの完全な護民官が持っていた権力を持ち、彼のテルシオの中隊長、士官、兵士に指示し、正義を執行する。必要な書類はかつてのように全て彼ら─上級軍曹、鼓笛隊隊長、中隊長、監察官、補給将校─に、傷病兵の治療については医官や主任外科医に頼らなければならない。

上級軍曹はレギオンのTesarariosのように、連隊長より与えられた指令をテルシオの中隊長、士官、兵士たちに伝えねばならない。 上級軍曹は特に戦闘、行軍においては、どこに向かって移動し、どこで方陣を組むかなどを指示するため、常に多くのことしなければならない事柄があることから、部下として少尉または助手を持たなければならない。彼らは上級軍曹が連隊長に対しするように、与えられた命令に従わなければならない。 彼らは大いに勤勉であり、知恵があり、経験を積み、計算能力と理性をもち、任務がもたらす仕事に耐えられる人物でなければならない。

指令、方陣、守備、歩哨に対する不服従は、騎兵用鞭か指揮棒、剣で罰されなければならない。 しかし、軍に必要となるメンバーを殺してはならない。

鼓笛隊隊長(Atambores Generales)は隊列に下される指令全ての違いを理解しなければならない。なぜなら彼らが指令を聞き取れなかったり、理解できなかったりしたために、戦場で無数の勝利が失われる出来事が突然の事故を伝える方法を失ったために起こったからであり、これがレギオンの指揮官たちがトランペッターやその他の効果を持つ楽器を配備していた理由でもある。

各連隊長は1人のトランペッターを鼓笛隊隊長の補佐とする。軍の他の鼓笛隊や軍人の囁き声により、主要な鼓笛隊が指示を聞き取れない場合に、トランペットの様々な音によって指示を伝えるためであるが、テルシオの鼓笛隊全てが鼓笛隊の主要な音とトランペットの音の違いを理解しなければならない。

執行吏(Barracheles)または中隊長が遠征に赴くよう言われる時、兵士に恐れられることが必要となる。兵士が中隊長を恐れない場合は命令を無視し、裁判への恐れがなくては慈悲も乞わず、行軍中の囚人は容易に脱走してしまう。これが執行吏が脱走兵や命令なしに逃げ出す者、遠征に支障を来たす者の追跡に熱心な理由であり、このような者には厳格な罰を与えなければならない。 これらの職務をよく執行するために、必要なだけの騎兵と厳格な正義を行う道具類を持たなければならない。

連隊長と同じく、罪人を捉える廷吏、獄吏、死刑を含む刑の執行者やその他の刑罰を与える伍長は、失礼な扱いを受けてはならず、より多くの給与を受けてはならず、また名誉とされる職務を解かれてはならない。 絞首刑は裏切り、窃盗、叛乱に対してのみ執行されるべきで、その他の死に値する罪は斬首、囚牢、追放にする。

テルシオの先任補給将校はレギオンのmetatoresのように、行軍中にいつ宿泊するか知っておかなければならない。それによって、全ての中隊の補給将校にどこに泊まるかを指示しなければならない。 彼らは特に遠征では何度もテルシオがどこで宿泊するかの選択を行うため、赴く場所、時間の知識を持つ実用的な人間でなければならない。

医官と外科医はテルシオの苦しむ兵士や負傷した兵士を満足に治療しなければならない。

上述の士官たちは尊敬されるべき人々だが、連隊長の指示に対して怠慢にならないよう、連隊長個人に常に付き従い、部下として振舞わねばならない。

各テルシオは少なくとも3000名の人員がいなければならず、また、レギオンのように必要なもの───幾度も単独で野営し、または何マイル先まで何も見つからない場所を行軍し、敵軍を破り、銃職人や大工がいなければ作れない弾薬箱や、簡単に川を渡るための橋やその他同じように必要なもの───は全て軍の中になければならない。